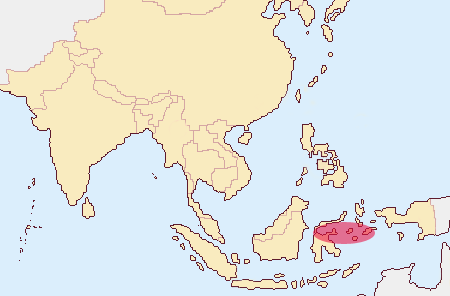

Phalaenopsis floresensis

|

1.生息分布

| ||||

|

2.生息環境 海抜150-300m(300-500mの説もある)。高温多湿で滝や川辺周辺に生息する。 | ||

|

3.形状 3-1 花 1. 花被片 花名はFlores島産を意味する。2-3本の花茎を伸ばし、それぞれに2-4輪の花を開化させる。花被片は卵形で、花径は3.5‐4.0cm。全体に半透明感のある白色、クリーミーホワイトさらに薄黄色のものがある。写真上下段左のように卵形から右写真のややスリムな花被片のタイプがあり、生息地の標高差(高い方がスリム)の可能性がある。ドーサルセパルが内側に反っており抱え咲きとなる。また左右のラテラルセパルの基部には黄褐色の細い棒状斑点が4-5本入る。開花期は晩春。強い匂いを放つ。この匂いはPhal. sumatranaに共通するものである。本種はPhal. bellinaとDNA遺伝距離がPhal. violaceaより近いと云われる。そう言われれば、Phal. bellinaのアルバフォームと酷似しているように見える。

2. リップおよびカルス Phal. floresensisは一時期Phal. amboinensisやPhal. javanicaの近縁種と見なされたそうであるが、現在はP.bellinaに近いとされている。下段にPhal. amboinensisとPhal. javanicaのリップおよびカルスを示す。それぞれは花被片形状と、カルスが2組(posteriorとanterior)の点で類似しているが、下段写真に示すようにPhal. amboinensisには中央弁先端の細毛がなく、またPhal. javanicaとは中央弁中心に突き出した竜骨波状突起がない点でそれぞれ異なる。

3-2 さく果 さく果の長さは5.0cm。6筋の溝があり、それぞれの筋は膨らみを感じる。花被片は交配後、緑色に変化し硬化してそのまま保持される。自家交配であっても受粉率は高いようである。4ヶ月で採り播きができる。中央および右端写真はフラスコ培養苗。それぞれ種蒔きから半年と1年程経過した苗である。フラスコ苗育成経験が十分あれば、このサイズでも取り出し可能である。トップの花写真は本サイトで作出した実生である。凡そ種まきから3年で開花となる。

3-3 変種および地域変異 花被片形状の左端と右端の写真では花弁の幅が異なる。これは地域(あるいは高度)差と思われるが現状では未確認。また3-1項花被片の写真で下段中央の黄色の強いフォームは、その希少性からもPhalaenopsis florescensis f. aureaと分類が可能と思われる。3-4 葉 葉は卵形楕円形状で下垂する。長さ20‐25cm、幅8cm。他の文献では葉長が15cm以内としているが、当サイト所有の株の多くが20cmを越える。葉の表は新鮮な緑色。葉裏はやや薄く黄緑色。胡蝶蘭の中では薄葉である。一部アンジュレーションがある。下垂する特性のため大株になるとポット植えは適さない。コルク、ヘゴあるいはバスケットなどへの植付けとなる。右写真は入荷直後の炭化コルクへの植付け。

3-5 花茎 長さ18-20cmの花茎に3-4個の花を着ける。花茎は2-3本が同時に発生する。

3-6 根 根の成長は活発で、小面積のコルクやバスケットなどでは、1年ではみ出してしまう。活着後も根はやや円柱形の銀白色あるいは緑色を保ちphalaenopsis節のような皺のあるリボン状にはならない。

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

4.育成

| ||||||||||||||||||||||

|

5.特記事項 特記すべき事項はない。 | ||